![]() |

Bonner Stadtsoldaten

beim Rathaussturm 1961

Bundesarchiv, B 145 Bild F-009801-00 10 |

|

Die Wurzeln des Bonner wie des gesamten rheinischen Karnevals liegen viele Jahrhunderte zurück und sind fest verbunden mit der Vertreibung des Winters und dem Beginn der Fastenzeit. Immer wieder nahm die Obrigkeit aber Anstoß an der unbändigen Fröhlichkeit, die die Welt und die Ordnung für einige Tage auf den Kopf stellte. Besonders die Machthaber, die von auswärts kamen, wie Bayern, Franzosen, Preußen oder Briten, hatten so ihre Probleme mit den aufmüpfigen Narren am Rhein. So ist die Geschichte des Karnevals auch eine Geschichte der Verbote und des Widerstands dagegen.

So findet sich auch die erste schriftliche Erwähnung des Bonner Karnevals in einer Polizeiverordnung des Jahres 1585, in der das Ende der bestehenden „Bonner Fastnachtgesellschaft“ durch den Kurfürsten Ernst von Bayern – natürlich kein Rheinländer (!) – verfügt wird. Da die Gelage und Feiern bis weit über Aschermittwoch hinaus ausuferten, versuchte die Kurfürstliche Polizei- und Landesordnung aus dem Jahr 1596 die Karnevalsfeiern auf einen einzigen Tag, den Rosenmontag, zu beschränken. Aufhören sollten vor allem „die Nachtgelage, das Nachtsauffen, die Schwertdentzer und Mummereyen … sambt allen übermessigen Fressen, Sauffen, Dantzen und alle Leichtfertigkeit, sonderlich am Escher Mittwoch und in der ganzen vierzigtägigen Fasten“. Bei Übertretung des Verbots wurden fünf Gulden fällig. Solcherlei Verbote wurden aber offensichtlich kaum befolgt, denn sie mussten regelmäßig erneuert werden. Auch der gestrenge Neffe und Nachfolger Ernsts, Ferdinand von Bayern, versuchte 1622, aus Angst vor der umgreifenden Sittenlosigkeit, das Fastnachtstreiben unter Strafandrohung von drei Goldgulden zu unterbinden. Sehr zum Leidwesen der Bonner Geistlichkeit zogen aber dennoch die Fleischergesellen, Schumacher, Bäcker und Küfer bis über Aschermittwoch hinaus lärmend und tanzend durch die Bonner Straßen. Besonders beliebt bei der Bevölkerung waren dabei die Schwerttänze der Gesellen, die in weiße Hemden gekleidet waren und Schellen an den Beinen und um den Leib trugen.

![]() |

Rosenmontagszug Bonn 1961

Bundesarchiv, B 145 Bild F-009738-0003 |

Die Landesfürsten selbst frönten dem Karneval allerdings durch ausschweifende Feste am Bonner Hof. Auf einem dieser Bälle des Kurfürsten Joseph Clemens von Bayern 1721 am Bonner Hof stellten die adligen Gäste den Hofkalender dar und erschienen als Sonne, Mond und Sterne, Jahreszeiten, Monate und Tage. Bei seinem Nachfolger, Clemens August, erfreuten sich die sogenannten Bauernhochzeiten größter Beliebtheit. Erhalten hat sich eine Gästeliste vom 21. Februar 1730, einem Rosenmontag, bei dem die Adeligen auf offenen, mit Girlanden geschmückten Wagen unter dem Jubel der Bonner Bevölkerung vom Schloss durch die Straßen der Residenz zogen.

Zum Ärger der Kölner, die gerne die Erfindung des Karnevals für sich reklamieren wollen, ist dies die tatsächlich älteste Beschreibung eines geordneten Rosenmontagsumzugs. Auch am 6. Februar 1731 fand ein solches Umzug mit 12 Wagen in Bonn statt, ebenso 1733, was belegt, dass dies keineswegs ein einmaliges Ereignis geblieben ist. Belegt sind außerdem prächtige Maskenbälle im Bonner Schloss, von denen zwei heute noch erhaltene Gemälde von Francois Rousseau aus dem Jahr 1754 Ausdruck geben. Dies ist zugleich die erste bildliche Darstellung des Karnevals im Rheinland.

1760 war der berühmte Giacomo Casanova höchstselbst Gast auf einem dieser kurfürstlichen Karnevalsbälle in Bonn, den er in seinen Lebenserinnerungen wie folgt beschreibt: „Der kleine Ball des Kurfürsten, ein Maskenfest, war sehr hübsch. Wir hatten uns alle in einer besonderen Garderobe des Kurfürsten als Bauern verkleidet; dabei gingen die Damen in einen Saal, um sich umzuziehen, die Herren in einen anderen. Da der Kurfürst selbst ein Bauerngewand trug, hätte sich jeder lächerlich gemacht, der sich nicht so vermummt hätte. Madame X war zum Anbeißen. Man tanzte nur Kontertänze und ganz seltsame Ballette nach der Art verschiedener deutscher Provinzen … Bei irgendeinem Tanz, ich weiß nicht mehr bei welchem, küßte man die Bäuerin, die man erwischte. Ich war nicht sehr diplomatisch und erwischte immer Madame X; der Kurfürst als Bauer rief bravo, bravo. Sie fand einen günstigen Augenblick, um mir zu sagen, dass alle Damen aus Köln am nächsten Tag zu Mittag abreisen wollten, und dass es mir zu Ehre gereichen würde, wenn ich sie alle nach Schloss Brühl zu einem Gabelfrühstück einlüde.“An dem besagten Bonner Abend sanierte Casanova sich finanziell, indem er beim Spiel die Bank sprengte. Er schrieb dazu: „Der Aufenthalt von zweiundeinhalb Monaten in Köln verminderte meine Barschaft nicht, obwohl ich jedesmal, wenn ich mich am Spiel beteiligen musste, verlor. Der eine Abend in Bonn ersetzte alle Verluste.“ Anderntags reiste er nach Schloss Brühl, wo er »Madame X« verführte. Bei der ungenannten Dame handelte es sich um Maria Ursula zum Pütz, die Gattin des Kölner Bürgermeisters Franz Jacob de Groote.

![]() |

Rosenmontagszug Bonn 1961

Bundesarchiv, B 145 Bild F-009738-0002 |

Doch auch das Volk wusste zu Feiern. Mit ausdrücklicher Genehmigung des Stadtmagistrats zogen Karneval 1760 die Zunftgesellen der Handwerkerschaft mit Musik und Tanzgruppen durch Bonn.

Clemens August, der sinnenfrohe Kurfürst, starb am 6. Februar 1761, einem Aschermittwoch, nach einer ausschweifenden Karnevalsfeier am Tag zuvor, auf dem er mit den adligen Damen „wohl acht bis neun Touren“ hintereinander getanzt hatte, bis ihn Übelkeit und Schwäche übermannte.

Unter Max Franz von Österreich, einem aufgeklärten Nachfolger und zugleich letzter Kurfürst, wurden keine opulenten Feste mehr im Bonner Schloss gefeiert, doch die Bonner Bevölkerung wollte nicht vom Karneval lassen. Sie feierte weiterhin so ausgelassen über den Aschermittwoch hinaus, dass dem Kurfürsten 1785 zur Anzeige gebracht wurde, „das die Bürgerschaft dieser kurfürstlichen Stadt ihre Lustbarkeiten mit den drei Fastnachtstagen nicht endigen, sondern gewöhnlich bis auf den Aschen-Mittwoch, auch wohl länger, fortsetzen.“ Also befehligte der Kurfürst unter Strafe von zwei Goldgulden, „dass mit dem Fastnachtsdienstag um 12 Uhr nachts alle Lustbarkeiten dann beschlossen … werden sollen.“ Geholfen hat es nicht viel.

Mit dem Einmarsch der Franzosen endete der Bonner Karneval vorerst. Aus Angst vor einem Umsturz der neuen Ordnung galt zunächst ein strenges Masken- und Verkleidungsverbot in der Stadt, das sich aber 1797 lockerte. Doch genau in diesem Jahr kam es in Bonn tatsächlich zu schweren Unruhen am Rande eines – nun erlaubten – Maskenballs. Da die Stadt aus Geldmangel den einquartierten französischen Soldaten kein Kostgeld geben konnte, sollte die Bonner Bevölkerung sie miternähren. Dies funktionierte jedoch so schlecht, dass Anfang Januar 1797 die Soldaten kein Fleisch mehr erhielten, was zu großem Unmut führte. Das Frankfurter Journal berichtete: „Ein Teil der Grenadiere … maskierten sich und drangen auf den Ball, den die Einwohner von Bonn unter sichgegeben hatten… und es kam am Ende zu wesentlichem Unfug. Die eigentliche Ballgesellschaft setzte sich diesem entgegen, und die Sache ward so ernsthaft, daß sechs Personen tot geblieben und 13 verwundet worden sein sollen. Der Kommandant von Bonn konnte .. die Ruhe nicht eher als am Morgen wiederherstellen.“ Selbstverständlich wurde in den folgenden Jahren das Maskieren in der Öffentlichkeit wieder verboten. Doch der Chronist Jakob Müller berichtet am 18. Februar 1798, dass wieder reges Maskentreiben auf den Bonner Straßen herrschte: „Niemahls hat man so viele Fastnachtsnarren in der Stadt herumlaufen sehen als heut … Am Abend zwischen 9 und 10 Uhr sind Patrouillen durch die Stadt gegangen und haben alle Maskeraden auf die Wache geführt, wodurch beide Wachstuben angefüllt, die Masquerades aber nur eine viertel Stunde aufgehalten und dann wieder entlassen sind.“ So einfach waren die Bonner eben durch Verbote nicht zu beeindrucken. Das Karnevals-Gen war einfach stärker!

![]() |

| Beueler Stadtsoldaten 1936 |

Im Februar 1802 berichtete Müller sogar über zwei Maskenzüge: „Die Masqueraden stellen allerhand vor, gestern eine Schneiderzunft und heut den Aufzug wie er in den vorigen Zeiten … aus der Propstei nach dem Münsterplatz in Begleitung der Stiftsherrn, Officialats-, Gerichts-Procuratoren, der Ruthenträger, 2 Schallmaienspieler und die Freiheitsfahne gehalten wurde.“

Dem eher ungeordneten Treiben vergangener Jahrhunderte folgte im 19. Jahrhundert die Periode des organisierten Karnevals. Als eine der ersten Bonner Gesellschaften gründete sich 1824 das „Beueler Damenkomitee“ als Gründungskomitee der Beueler Weiberfastnacht, 1826 folgte die „Bönnsche Karnevalsgesellschaft“, dieder strengen polizeilichen Überwachung unterlag. Am 10. Februar 1828 fand in Bonn ein großer Rosenmontagsumzug mit 22 Gruppen und Wagen statt, der vom Koblenzer Tor am Schloss vorbei, über Martinsplatz, Münsterplatz und Dreieck, die Sternstraße herauf und über die Wenzelgasse durch die Altstadt zog, bis er endlich wieder am Schloss vorbei und über den Römerplatz in der Remigiusstraße endete. In diesem bürgerliche Festzug mit vielen höfischen Elementen zogen erstmals Hanswurst, als Vorläufer des heutigenPrinzen und seineGöttin Laetitia (aus der später die Bonna hervorging) im Festgewand durch die Straßen.

Da Bonn – mittlerweile Preußen zugeschlagen – aber seit 1818 Sitz einer Universität war, verbot der strenge preußische König Friedrich Wilhelm III. öffentliche Umzüge in „seiner“ Universitätsstadt noch im selben Jahr, aus Angst, die Studenten könnten zu sehr vom Lernen abgehalten werden und sittlich verkommen: „Wo dergleichen amoralische und in politischer Hinsicht nicht unbedenkliche Lustbarkeiten bisher nicht herkömmlich erlaubt gewesen sind, sollen sie nicht gestattet werden, am wenigsten in der Universitätsstadt Bonn.“ Aus war's mit dem schönen Zug! In Bonn musste der Karneval für 14 lange Jahre ruhen.

Erst nach dem Tod Friedrich Wilhelms wurde das Verbot durch seinen Nachfolger 1842 wieder aufgehoben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass „alle politischen Anspielungen, so wie Bloßstellungen von Persönlichkeiten … unterbleiben müssen“, worüber ein Zensor zu wachen hatte. Doch die Bonner hielten sich keineswegs daran, sondern verspotteten auch den Zensor selbst mit Zetteln, die am folgenden – ab nun jährlich stattfindenden – Rosenmontagszug 1843 von den Wagen geworfen wurden. Dort hieß es: „Manche Schrift auch von Censoren wird verschnitten, zahm geschoren; - Und Hanswurst befreit den Tropf mit der Schere von dem Zopf!“

Traten bei den ersten Zügen noch Hanswurst und Laetitia auf, so wurde die römische Göttin schon 1845 erstmals durch die „Bonna“ als Gestalt der „guten Stadt Bonn“ ersetzt. Bis zum Verbot der Nationalsozialisten, die keine Männer in Frauenkleidern dulden wollten, wurde die Bonna – so wie in Köln die Jungfrau – von einem Mann dargestellt. Der Hanswurst wurde 1873 durch den „Prinz Karneval“ abgelöst. Seitdem besteht das Bonner Prinzenpaar in dieser Form bis heute.

![]() |

| Ehrengarde der Stadt Bonn um 1950 |

Nestor des Bonner Karnevals in den 1840er Jahren war vor allem der bedeutende Universitätsprofessor und spätere Revolutionär Gottfried Kinkel (1815–1882), der das karnevalistische Geschehen durch eine Reihe von Vorträgen und Fastnachtspossen bereicherte. Um den Zensor zu umgehen, stieg er immer – zum Schrecken des Bonner Festkomitees – ohne Manuskript in die Bütt und improvisierte seine Reden. Er schrieb dazu: „Der Schöppenrat, der stets vor Angst fieberte, der Karneval möchte verboten werden, geriet oft in blassen Schrecken, wenn ich die Tribüne bestieg...“ Nach seiner eigenen Einschätzung war der Karneval ein wichtiges Instrument „zur Entwicklung der rheinischen Demokratie“. Sein äußerst beliebtes „Bürgerlied – Gesungen im Bonner Faschings-Comité 1843“ wurde noch bis weit ins 20. Jahrhundert in Bonn an Karneval gesungen:

…

Mögen draußen Amt und Würde gelten,

Hier bei uns ist Rang und Stolz verbannt.

Mögen uns die hohen Herren schelten,

Hier umschlingt uns all' ein friedlich Band.

Ruft's mit lauten Schall: Bürger sind wir all'!

Vor der bunten Kappe gilt kein Stand! …

Nicht zur Lust allein sind wir verbunden,

Nicht für eine kurze Faschingszeit.

Laßt uns einig sein zu allen Stunden,

Jeder für den Andern stets bereit …

Mit diesem Lied hatte der Klassenkampf Einzug in den Bonner Karneval gehalten. Die Gleichheit der Stände galt als unerhört. Darum sangen die Bonner nach Kinkels Gefangennahme das Bürgerlied an Karneval 1850 mit besonderer Inbrunst. Seine Frau Johanna berichtete: „Die Leute hatten die tollen bunten Mützen auf dem Kopf, aber die hellen Tränen in den Augen, weil sie des Dichters im Zuchthaus dachten. Das war das erste Mal, das Karneval ernste Gedanken erweckte.“

Im selben Jahr, als das Bürgerlied entstand (1843), konstituierte sich auch die Bonner Karnevalsvereinigung „Rataplan“, die sich nach dem „Marschlied der Bönnischen Stadtsoldaten“ von Carl Moritz Kneisel (1794–1872) so benannt hatte:

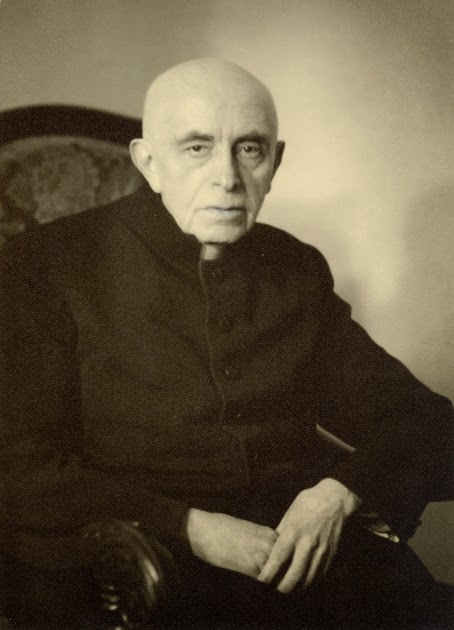

![]() |

Josef Morell,

erster Kommandant des

Bonner Stadtsoldaten-Corps |

Rataplang!

Sühmt net lang!

Bommen un Granate!

Marsch eruhs

Uus dem Huhs

Bönnsche Stadtzaldate!

Looft onn stellt üch op dem Maat

Flöck en Reih un Glidder;

Hück eß gruße Wachparad:

Der Hanswursch kütt widder.

Diese ersten Bonner Stadtsoldaten traten beim Karneval ihrer Vaterstadt als Ehrengarde des Prinzen Karneval auf. Ihre Uniformen waren den Uniformen des kurfürstlichen Leibinfanterie-Regiments nachempfunden und werden noch heute in nur leicht veränderter Form von den Stadtsoldaten getragen.

Nach der Revolution von 1848 kam der Bonner Karneval vorerst zum Erliegen und die Bönnischen Stadtsoldaten verschwanden aus dem Bild der Stadt. Erst nach dem Krieg von 1870/71 wurde auch der Bonner Karneval wiederbelebt und der ehemalige Rataplan 1872 als „Bonner Stadtsoldaten-Corps“ neugegründet.

Kriegs- und Besatzungsjahre ließen den Karneval ab 1915 wieder einmal ruhen. Erst 1926 fand erneut eine Kappenfahrt statt, der erste Rosenmontagszug sogar erst 1928. Aus diesem Anlass rief der damalige, aus sechs Männern bestehende Festausschussim Vorfeld den Wettbewerb „Schlager Bonner Karneval“ ins Leben, um die Session mit angemessenen Karnevalsliedern feiern zu können. Aus acht in die engere Wahl gezogenen Vorschlägen von insgesamt 56 eingereichten Kompositionen wurde am 30. Dezember 1927 im Rahmen einer eigens dazu einberufenen Bürgerversammlungdas mitreißende Lied „Bönnsche Junge“des Komponisten Joseph Nolden zum Sieger gewählt.Der Text stammte von Karl Grosse. Seit 1937 ist es – mit verändertem Text – das Traditionslied des Beueler Stadtsoldaten-Corps.

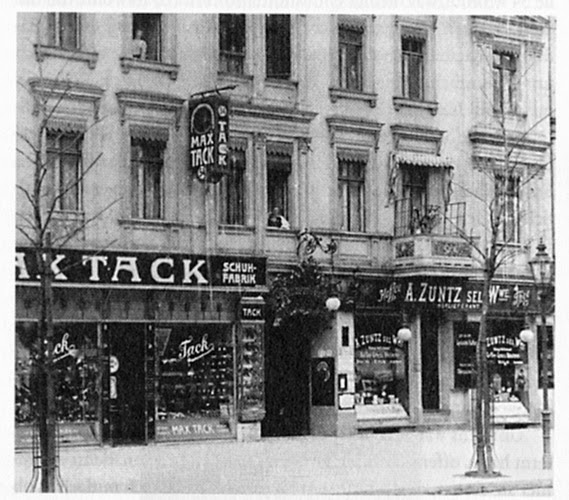

![]() |

| Ältestes Bild des Beueler Damenkomitees, um 1900 |

Durch mancherlei Gegebenheiten fanden auch 1930-1933 keine Rosenmontagszüge statt, so dass sich der „Vaterstädtische Verein zur Förderung und Erhaltung des Bonner Karnevals“ (heute Ehrengarde der Stadt Bonn) gründete, um diesem Umstand abzuhelfen. Zwar standen die Nationalsozialisten dem Karneval nicht unbedingt feindlich gegenüber, doch versuchten sie ihn ihrer eigenen Ideologie unterzuordnen und streng zu reglementieren. Selbstverständlich waren politische Witze gänzlich verboten, und ab 1935 musste auch die (männliche) Bonna, wie oben bereits erwähnt, durch eine Frau (Sibylle Bois) ersetzt werden. Während die Kölner nach dem Krieg auf die alte Tradition eines verkleideten Mannes zurückgriffen, hatten die Bonner reichlich Gefallen an den hübschen Mädchen gefunden und behielten eine weibliche Bonna bei.

In den kommenden Kriegsjahren wurden die Rosenmontagszüge eingestellt, nach Feiern war wohl niemandem zumute. Doch trotz der schweren Zerstörung der Bonner Innenstadt, trotz der Entbehrungen und des Hungers ließen sich die Bonner in den Nachkriegs nicht ihren Lebensmut und ihre rheinische Fröhlichkeit nehmen. Schon am 16.12.1945 erwachtedas Gesellschaftslebenwieder mit dererstenNachkriegsaufführung unter der Leitung des Bonner Musikdirektors Ludwig Classens. Gespielt wurde Beethovens „Missa solemnis“ in der Bonner St. Marienkirche, da nahezu alle anderen Spielstätten zerstört waren. Im Mai 1946 wurde sogar wieder ein Beethovenfest durchgeführt. Im September desselben Jahres fand die „Kuhle Kirmes“ in den Trümmern der Altstadt mit einem Festhochamt und einer Gedenkfeier für die Toten auf dem Bunker an der Theaterstraße statt.

Der Winter 1946 brachte eine Frostperiode mit 17 Grad minus, die durch eine zweite und dritte Kältewelle ab Januar 1947 noch verschärft wurde. Stundenlanges Anstehen nach Nahrungsmitteln, fehlende Brennstoffe, andauernde Stromausfälle, Hunger und Elend zermürbten die armen Menschen. Man kann es kaum glauben, aber selbst in diesen Wochen der Not dachten die Menschen daran, wieder Karneval zu feiern. Die Bonner Rundschau schrieb am 18. Februar 1947: „Früher stritten sich die Gelehrten um die Frage, woher das Wort Karneval komme. Die einen erklärten, es hieße „carne vale“ (Fleisch lebe wohl!), die anderen führten es auf den venezianischen carrus navalis (Schiffskarren) zurück. Wir haben allen Grund die erste Deutung abzulehnen, da wir dem Fleisch schon längere Zeit lebewohl gesagt haben, die Vergangenheit nichtsdestoweniger aber keineswegs karnevalistisch war. Nach den Erfahrungen mit der Beueler Fähre neigen wir der zweiten Fassung zu.“ Zunächst fand noch kein offizieller Rosenmontag statt, aber in den verschiedenen Karnevalsgesellschaften begann man mit der Aufbauarbeit.

Als erste Bonner Gesellschaft traten am 31.10.1947 die Bonner Stadtsoldaten in Erscheinung, wozu sie zuvor die Genehmigung der Britischen Militärregierung einholen mussten. Am 11. November des Jahres trafen sie sich – zum ersten Mal nach vielen Jahren der Zwangspause – zum 1. Nachkriegsgeneral-Appell, um die Session vorzubereiten. Vor ihrem ersten Auftritt schrieb die Rundschau am 20. Januar 1948: „Mit diesen Kalorien noch Stippeföttche machen? / Fürwahr, ein kühner, optimistischer Entschluss! / Die Nähte werden diesmal sicherlich nicht krachen, / wenn unser Corps mal in die Knie gehen muss. / Denn vorn- und hintenrum ist nicht mehr viel vorhanden, / die Knochen treten leider überall hervor. / Mit Watte kann man zwar vertuschen, was zuschanden, / doch schöner wäre wohl ein echt bebauchtes Corps …“

Am 1. Februar 1948 fand die erste Prunksitzung des Stadtsoldaten-Corps nach neun Jahren erzwungener Abstinenz statt. Und die Bonner Bevölkerung vergaß selbst in größter Not nicht jene, denen es noch schlechter ging. So nahmen alleine die Stadtsoldaten in diesen Karnevalstagen sensationelle 10.080,78 Mark an Spenden ein, um sie Rosenmontag an die 346 Bewohner der vier Bonner Bunker zu verteilen. Da die Session so gut gelaufen war, wagte man für das kommende Jahr ein ganz kleines, bescheidenes „Ruusemondagszöchelche“ zu planen. Dabei rechnete man nicht mit dem überwältigenden Echo, dass einem entsprechenden Aufruf gefolgt war: zahllose Gesellschaften und Vereine wollten mit Fußgruppen und Wagen teilnehmen. Aus dieser Begeisterung heraus bildete sich flugs ein Festausschuss, der allerdings schon wenige Monate später, am 21. Dezember 1948 wieder zurücktrat, da der Vaterstädtische Verein (Ehrengarde der Stadt Bonn) wieder in Erscheinung getreten war, um die Organisation des Karnevals zu übernehmen. Zwar konnte 1949 aus finanziellen Gründen doch noch kein Rosenmontagszug stattfinden, der dann aber endlich am 20. Februar 1950 als erster Nachkriegsumzug durchgeführt wurde.

Ein Stück dieses Nachkriegs-Bonns vermittelt das Marschlied der Bonner Ehrengarde „Links vom Ring sen mir jebore“, das noch ganz unter dem Eindruck der kriegszerstörten Stadt von Willy Trapp (1923–2013) komponiert wurde. Der gleichermaßen zurück und in die Zukunft schauende Text stammte von Kurt Bertrams (1917–ca. 1992), der zahlreiche schöne Mundartgedichte über Bonn veröffentlicht hat.

Links vom Ring sen mir jebore

Wer dat ahle Bonn jekannt, der wees Bescheed

dat von all der Herrlichkeet net vill mieh steht,

ob dat jetz de Altstadt wor, de echte Kuhlewelt,

oder ooch uns Brökkelche met samt demm Brökkejeld.

Dat alles ess net mieh, wie deht uns datt doch wieh.

Doch kloppe mir ob Holz, un singen voller Stolz:

Links vom Ring sen mir jebore,

links vom Ring do wonne mier.

Echte Bönnsche, die mier woore,

echte Bönnsche blieve mier.

Links vom Ring …

All die ahle Kneipe en der Nöh vom Ring,

wo mer sich esu jähn ens ene pitsche jing,

all die schmahle Jässelche, die Hüüsje drömeröm,

wenn ich dovon e Bildche hätt, ich jöv werwees wat dröm.

Dat alles es net mieh, wie deht uns datt doch wieh

doch kloppe mir ob Holz un singen voller Stolz:

Links vom Ring …

Doch wat hück noch steht, es dat net wundervoll

emme noch am Ring do steht de ahle Zoll.

Wemme de Kanönche och ob emol net mieh soh,

se woren nur en Zick lang fott, jetz stonn se widde do:

Wie deht uns dat doch joht, wie hamme widde Moht.

Dröm kloppe mir ob Holz un singen voller Stolz:

Links vom Ring …

Mit diesem wunderbaren Lied, dass leider allzusehr in Vergessenheit geraten ist, schließt meine Karnevals-Rückschau ab. Hören Sie sich das Lied an, singen sie es mit, geben Sie es ihren Freunden zum Anhören, posten Sie es auf Ihren Facebook-Seiten und verbreiten Sie es. Es wäre schön, wenn es einestages wieder auf den Bonner Straßen als heimliche Hymne gesungen würde. Die Kölner haben ihre Lieder – aber wir Bonner haben sie auch!