(Dieser Text basiert auf meinem Artikel für das Portal Rheinische Geschichte des LVR: http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/S/Seiten/RudolfCarlJuliusSchultze.aspx)

Mit diesem Beitrag möchte ich mich auf die Spuren des ehemaligen Bonner Stadtbaumeisters Rudolf Carl Julius Schultze begeben, der heute leider fast vergessen und nur noch in Fachkreisen bekannt ist. Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war er maßgeblich am Ausbau der Stadt Bonn nach modernen Maßstäben beteiligt und hat sich als Stadtbeamter und Architekt große Verdienste erworben. Viele seiner Spuren sind heute noch im Stadtbild zu finden, wenn auch manche Gebäude durch Krieg oder Abrisswut unwiederbringlich verloren gegangen sind.

Mit diesem Beitrag möchte ich mich auf die Spuren des ehemaligen Bonner Stadtbaumeisters Rudolf Carl Julius Schultze begeben, der heute leider fast vergessen und nur noch in Fachkreisen bekannt ist. Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war er maßgeblich am Ausbau der Stadt Bonn nach modernen Maßstäben beteiligt und hat sich als Stadtbeamter und Architekt große Verdienste erworben. Viele seiner Spuren sind heute noch im Stadtbild zu finden, wenn auch manche Gebäude durch Krieg oder Abrisswut unwiederbringlich verloren gegangen sind.

|

| Alte Rheinbrücke, gesprengt 1945. Foto um 1930, eigene Sammlung. |

|

| Alte Rheinbrücke, Blick von der Bonner Seite, Ansichtskarte, eigene Sammlung. |

Geboren wurde er am 30.4.1854 als ältester Sohn des Postdirektors Julius Schultze (gestorben 1895) in Berlin, wo er seine Kindheit und Jugend verlebte. Mit 21 Jahren nahm er an der Berliner Bauakademie, die 1879 in die Königlich Technische Hochschule überging (seit 1946 Technischen Universität Berlin), ein Architekturstudium auf. Im Matrikelbuch ist seine Immatrikulation für den 21.10.1875 festgehalten. Prägende Lehrer wurden für ihn Johann Eduard Jacobsthal (1839–1902) und der Schinkel-Schüler Johann Heinrich Strack (1805–1880). Nach acht Semestern beendete Schultze sein Studium am 16.9.1879 mit der Ersten Staatsprüfung. Danach war er als Regierungs-Bauführer bei der Post-Bauverwaltung in Berlin und Erfurt tätig, bis er, nach Ablegung der Zweiten Staatsprüfung, die in der Regel nach zweijähriger praktischer Vorbereitung erfolgte, im März 1884 als Regierungsbaumeister bei der Hochbauverwaltung des Berliner Magistrats eintrat. Vier Jahre später wurde er zum Stadt-Baudirektor von Köln gewählt, wo ihn der dortige Beigeordnete Wilhelm Spiritus (1854–1931) in der städtischen Verwaltung kennen und schätzen lernte. Aufgrund der Fürsprache von Spiritus – seit 1891 Oberbürgermeister von Bonn – und seiner eigenen hervorragenden Leistungen, wählte die städtische Baukommission Schultze 1895 unter 60 Bewerbern für die freiwerdende Stelle eines Bonner Stadtbaumeisters aus, so dass am 13.12.1895 die Stadtverordnetenversammlung von Bonn einstimmig seine Berufung beschloss. Am 1.2.1896 trat Schultze seine neue Stelle an und erhielt die Amtsbezeichnung „Stadtbaurat“. Von nun an unterstand ihm das gesamte Hoch- und Tiefbauwesen Bonns, zu einer Zeit, als die städtische Bauverwaltung sich erst im Aufbau befand. Hatte die gesamte Bauverwaltung bis 1871 noch ausschließlich aus dem Stadtbaumeister bestanden, so war die Zahl der Mitarbeiter bis zu Schultzes Amtsübernahme wenigstens auf 32 angestiegen. Erst unter dem neuen Amtsinhaber stieg die Anzahl der Beschäftigten auf 83 Personen an, unterteilt in die Abteilungen Hochbau, Tiefbau, Baupolizei, Vermessungsbüro, Stadtgärtnerei und Baubüro, bis sie kriegsbedingt nach 1914 wieder deutlich abnahm.

|

| Stadthalle Gronau ("Bierkirche"), Ansichtskarte um 1910, eigene Sammlung |

|

| Stadthalle Gronau ("Bierkirche"), Ansichtskarte um 1910, eigene Sammlung |

In das erste Amtsjahr Schultzes fiel die Planung des gewaltigen Brückenbauprojekts der ersten Bonner Rheinbrücke, die am 17.12.1898 als größte Bogenbrücke der Welt dem Verkehr übergeben werden konnte. Daneben war der Ausbau des Straßennetzes von Beginn an ein wesentliches Anliegen des Stadtbaurats. Bei einer Zahl von 44.558 Einwohnern war nur der geringste Teil der Bonner Straßen gepflastert, die Bürgersteige unreguliert und zum Großteil unbefestigt, die Straßendämme der äußeren Stadtteile bestanden aus losem Schotter. Die unterirdische Kanalisation war höchst unvollständig und in der Vergangenheit planlos und zufällig entstanden. Ein Kanalplan fehlte der Stadt ebenso wie ein voraussehender Bebauungsplan. Nur 10 Prozent der Häuser waren an das bestehende Kanalsystem angeschlossen.

|

| Ehemaliges Lyzeum in der Loestraße, Foto von Wiki-User Hagman |

Es ist das Verdienst Schultzes, bis zur Eingemeindung der Vororte 1904, für einen modernen Kanalausbau mit Anschluss aller Häuser an das Kanalnetz gesorgt zu haben. Im Zuge der Beseitigung der offenen Rinnsteine entstand eine saubere Straßenbefestigung mit Bürgersteigen, abgeteilten Bordsteinkanten und soliden Fahrdämmen in fugenloser Asphaltpflasterung. Straßendurchbrüche in der Altstadt sowie der Ausbau der breiten, von der Baumschulallee ausgehenden Ringstraße (heute Augustusring, Kaiser-Karl-Ring, Hochstadenring und Wittelsbacherring) sorgten für eine deutlich verbesserte Erschließung der Nordstadt. Im Süden war der Ausbau der Hausdorffstraße für die Anbindung des neu eingemeindeten Orts Kessenich von erheblicher Bedeutung. Die erstmals von der Stadt erlassenen zahlreichen Bebauungs- und Fluchtlinienpläne dieser Zeit gehen auf Schultze zurück. Ebenso die Anlage eines eigenen städtischen Elektrizitätswerks auf dem Gelände der ehemaligen Gasanstalt (1898), während die Unterstation des Werks in einem Neubau auf dem Mühlheimer Platz (heute Bottlerplatz) eingerichtet wurde. Ein Jahr darauf übernahm die Stadt auch die Wasserwerke in eigener Regie aus den Händen der Rheinischen Wasserwerksgesellschaft.

|

| Karlschule, Ansichtskarte um 1925, eigene Sammlung |

|

| Ehem. Feuerwache Maxstraße Ansichtskarte um 1910, eigene Sammlung |

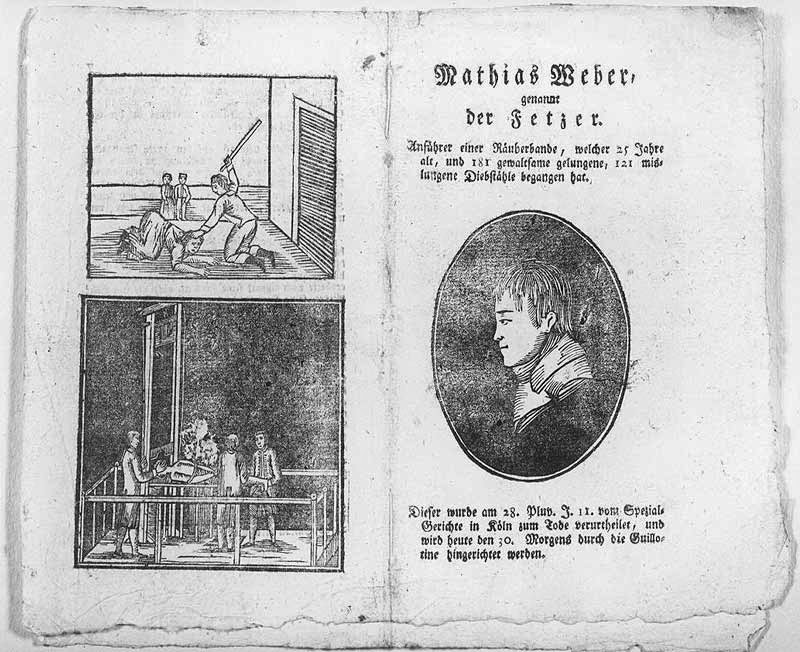

Marksteine im städtische Hochbauwesen bildeten Schultzes eigene architektonischen Entwürfe. Unglücklicherweise sind viele seiner Gebäude heute untergegangen, teils durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, teils – was noch schlimmer wiegt – durch die Abrisswut der 1960er und 1970er Jahre, in denen man der historischen Bausubstanz wenig Beachtung entgegen brachte. Zu seinen wichtigsten Arbeiten gehörten die Erweiterung des Schlachthofs durch Vergrößerungen der bestehenden Gebäude sowie den Neubau eines geräumigen Kühlhauses und einer Viehmarktanlage mit Gleisanschlüssen. Besonders die architektonisch hervorgehobenen Turmbauten sollten die Baugruppe im nördlichen Industrieviertel Bonns angemessen zur Geltung bringen. Ebenso wurde das städtische Gymnasium an der Doetschstraße nach Plänen Schultzes erweitert (1897; 1944 zerstört). Drei bedeutende Schulneubauten waren die Nordschule (1903) an der Rheindorfer Straße, die Karlschule (1909) an der Dorotheenstraße und das städtische Lyzeum an der Loestraße (1915, heute Clara-Schumann-Gymnasium), die wegen ihrer großzügigen Bauweise als „Schulpaläste“ galten. Fortschrittlich und modern war auch der Bau der Fortbildungsschule an der Bornheimer Straße (1908). Herausragend in ihrem Baustil war die 1901 in den Formen der deutschen Rennaissance als Ausdruck nationalen Bürgerstolzes errichtete Stadthalle in der Gronau (1944 zerstört, 1962 abgetragen), wegen ihres leicht sakralen Aussehens von der Bonner Bevölkerung liebevoll „Bierkirche“ genannt. Ganz im Gegensatz dazu war der städtische Fuhrpark (1903) an der Ellerstraße mit seinen Stallungen, dem Wagenhaus und der Verwalterwohnung architektonisch einem niedersächsischen Bauernhof nachempfunden. Neben der Feuerwache in der Maxstraße (1905, 1973 abgerissen) mit ihrem hoch aufragenden Staffelgiebel bildete besonders das 1906 errichtete Viktoriabad – das erste Hallenbad Bonns – ein Kleinod der Bonner Baugeschichte, an dem sich maßgeblich der Bildhauer Karl Menser (1872–1929) beteiligt hatte. 1944 wurde der architektonisch und künstlerisch wertvolle Jugendstilbau beschädigt und 1969 für einen Neubau ganz abgerissen. Die 1903 für die Universität errichtete Augenklinik in der Wilhelmstraße wurde ebenfalls im Krieg zerstört.

| Kaiser-Wilhelm-Denkmal Venusberg, Foto: Josef Niesen |

| Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Foto: Josef Niesen |

Neben diesen Zweckbauten schuf Schultze als Ausdruck seiner nationalen Einstellung ein dem damaligen Zeitgeschmack geschuldetes Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Venusberg, das am 23.3.1897 anlässlich des 100. Geburtstags des verstorbenen Kaisers in einer pompösen, als nationales Fest gestalteten Feierstunde eingeweiht wurde. Die als sakrales Natur-Denkmal gestaltete Anlage im neuromanischen Stil mit ihrer eigenwilligen, aus einer Vielzahl unterschiedlich hoher Basaltstein-Säulen zusammengesetzten Pyramide, ist nur aus der Zeit heraus zu verstehen und stößt heute in ihrem Pathos eher auf Unverständnis.

|

| Viktoriabad, Männerschwimmhalle |

|

| Viktoriabad, Vestibül |

Als Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker erwarb sich Schultze – am 8.11.1901 zum Beigeordneten gewählt und am 4.10.1904 mit der Vertretung des Oberbürgermeisters an erster Stelle beauftragt – große Verdienst um die Eingemeindung der Bonner Vororte. Sein lebhaftes Interesse an der Stadt manifestierte sich 1919 in seinem leider nie veröffentlichten Aufsatz „Die baugeschichtliche Planentwicklung der Stadt Bonn“ sowie in mehreren in den Bonner Jahrbüchern veröffentlichten Fundberichten seiner Ausgrabungen. Wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die Belange der Stadt erhielt Schultze hohe Auszeichnungen wie 1907 den Roten Adlerorden IV. Klasse und 1917 den Titel „Geheimer Baurat“. Seit 1919 im Ruhestand, verlieh im die Philosophische Fakultät der Universität Bonn im selben Jahr wegen seiner Verdienste um die römisch-germanische Forschung die Ehrendoktorwürde. 1929 ehrte die Stadt Bonn ihn mit einem Eintrag ins Goldene Buch. Am 20.6.1935 verstarb der gebürtige Berliner in seiner zur Heimat gewordenen Stadt Bonn. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Poppelsdorfer Friedhof.

Seine Frau, Johanna Schultze, geborene Grosse (1857–1931), hatte er um vier Jahre überlebt. Sein Sohn Fritz (1890–1918), das einzige Kind, war bereits 1918 im Ersten Weltkrieg als Oberleutnant des Preußischen Fußartillerie-Regiments Nr. 9 in Buzancy bei Soissans gefallen.

Werke in Bonn (Auswahl):

um 1895 - Erweiterung des Schlachthofs, Weststadt.

1897 - Kaiser-Wilhelm-Gedächtnismal, Venusberg.

1897 - Städtisches Gymnasium, Doetschstraße, 1944 untergegangen.

1901 - Stadthalle, Gronau, 1944 untergegangen.

1903 - Augenklinik, Wilhelmstraße, 1944 untergegangen.

1903 - Städtischer Fuhrpark, Ellerstraße.

1903 - Nordschule, Rheindorfer Straße.

1905 - Feuerwache, 1973 abgerissen.

1969 - Viktoriabad, Franziskanerstraße, 1944 beschädigt, 1969 abgerissen.

1908 - Fortbildungsschule, Bornheimer Straße (heute Pstalozzischule).

1909 - Karlschule, Dorotheenstraße.

1915 - Städtisches Lyzeum, Loestraße (heute Clara-Schumann-Gymnasium).

Quellen

Rudolf Schultze, Die Baugeschichte der Stadt Bonn von 1815–1915, Bonn 1919, Maschinenschrift im Stadtarchiv Bonn (Signatur I e 201).

Literatur

Höroldt, Dietrich/van Rey, Manfred (Hg.), Bonn in der Kaiserzeit 1871–1914, Bonn 1986.

Höroldt, Dietrich (Hg.), Geschichte der Stadt Bonn, Band 4, Bonn 1989.

Niesen, Josef, Bonner Denkmäler und ihre Erbauer, Königswinter 2013.